1. 研究調査活動

研究プロジェクトのカテゴリーは、「客員研究員プロジェクト」,「共同研究プロジェクト」,「個人研究プロジェクト」,「COEプログラム」の4つに大きく分けられます。これらは,ジェンダーにかかわる学際的な研究調査活動を国際規模で展開しています。

共同研究プロジェクトには,「教育におけるジェンダー平等:EFA中期評価をジェンダーの視点で探る」,「フェミニスト経済学の理論、方法、課題」,「アジアにおける再生産領域のグローバル化とジェンダー配置」,「家族とジェンダー:家庭内性別役割分業の日米比較研究」,「ウェブ世界におけるジェンダーの位相」,「医療機器の開発・応用とジェンダー」に関する研究,「アジアの女性科学者及び科学・医療・技術教育とジェンダー」,「アジアにおける女性運動の理論的検討」などがあります。

プロジェクトの詳細な説明はこちらを参照してください。

また、個人研究プロジェクトの詳細はこちらを参照してください。

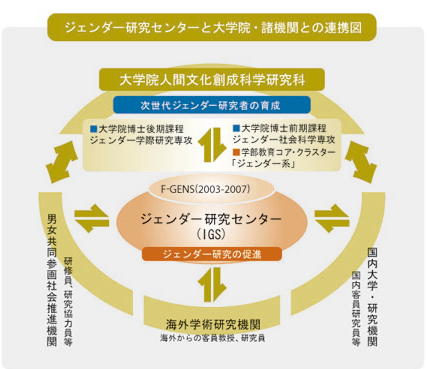

なお、2003年秋から,ジェンダー研究センターと本学大学院人間文化創成科学研究科ジェンダー研究関連三専攻を拠点として,21世紀COEプログラムである「ジェンダー研究のフロンティア―〈女〉〈家族〉〈地域〉〈国家〉のグローバルな再構築―」が採択されました。ジェンダー研究のフロンティアを築くことを目指して,様々な事業を展開しました。詳細はこちら。

2.海外ネットワーク

国際ジェンダー学術ネットワーク

ジェンダー研究センターでは、海外からジェンダー研究の第一線で活躍する多数の研究者(客員教授、客員研究員、研究協力員、各種フェロー、研究生等)を受け入れてきました。これらの研究者は、韓国・梨花女子大学アジア女性研究センター、中国・大連大学性別(ジェンダー)研究センター、台湾・国立中央大学性/別(セクシュアリティ)研究センター、インド・女性と開発研究所、米国・ワシントン大学女性学部など、女性学・ジェンダー研究における主要な大学や研究機関に属し、IGSが世界水準の研究を展開するうえで不可欠な、国際ジェンダー学術ネットワークを形成しています。

海外からの客員教授、客員研究員

| 客員教授名 | 赴任期間 | 研究課題 | 本務先国名※ |

|---|---|---|---|

| タン・ダム・トゥルン |

1996.10~12 |

アジアにおける女性と開発 |

オランダ |

| 金在仁 (キム・ジェイン) |

1997.1~4 |

女性政策推進機構の国際比較研究: 日韓比較を中心に |

韓国 |

| フランセス・オルセン |

1997.5~8 |

法にみるジェンダー | アメリカ |

| ビーナ・プラダーン |

1997.9~12 |

開発とジェンダー:人口とリプロダクティブ・ヘルスを中心に | ネパール |

| サスキア・エレノラ・ ウィーリンガ |

1998.1~4 |

開発と社会過程:文化、アイデンティティ及びセクシュアリティとの関連で | オランダ |

| トリン・T・ミンハ |

1998.5~8 |

映像におけるジェンダーとエスニシティ | アメリカ |

| 金恵善(キム・ヘソン) |

1998.9~12 | 配偶者選択に関する日韓比較研究 | 韓国 |

| アマリリス・T・トーレス |

1999.1~6 |

地域開発におけるジェンダー課題に関する研究 | フィリピン |

| マラヴィカ・カールレーカル | 1999.7~11 |

個人の語りと写真を通して女性を見る |

インド |

| パトリシア・ウベロイ |

1999.11 ~2000.3 |

大衆文化におけるジェンダーと家族 |

インド |

| アン・ウォルソール |

2000.4~9 |

日本におけるジェンダーの史的研究 | アメリカ |

| タニ・E・バーロウ |

2000.10 ~2001.3 |

東アジアにおけるジェンダーの批判的分析 | アメリカ |

| ミリヤナ・モロクワシチ=ミュラー | 2001.4~9 |

1990年代の国際移動に関する日欧の比較研究:ジェンダーの視点から | フランス |

| ヴェラ・マッキー |

2001.10 ~2002.3 |

アジア・太平洋地域におけるグローバリゼーションとジェンダー | オーストラリア |

| カルラ・リッセーウ |

2002.4?12 | 高齢化と介護支援に関するジェンダー分析 | オランダ |

| シンシア・エンロー |

2002.12 ~2003.3 |

女性の政治参加におけるGOとNGOの連結 (ミリタリズムとジェンダー) |

アメリカ |

| 何春?(ジョセフィン・ホー) | 2003.4~9 |

東アジアにおけるフェミニズムと ジェンダー/セクシュアリティ |

台湾 |

| 戴錦華(ダイ・ジンファ) |

2003.9~12 |

映画研究とジェンダー理論の交差 | 中国 |

| 李小江(リ・シャオチィアン) | 2003.12 ~2004.3 |

戦時下満州における日中女性の口述史:その方法と理論 | 中国 |

| 前みち子 |

2004.4~6 |

国民国家・文化・ジェンダーの関連と トランスカルチュラルな意識の生成 |

ドイツ |

| ローダ・ケスラー・ アンガー |

2004.6~8 |

ジェンダーの社会構築: フェミニズムの視点による実証心理学 |

アメリカ |

| 金恩實 (キム・ウンシル) |

2004.8 ~2005.3 |

1920年代、30年代における朝鮮人女性の(コロニアル)モダンという経験 | 韓国 |

| ラセル・S・パレーニャス |

2005.4~11 |

エンターテイナー:日本におけるジェンダーと移民 | アメリカ |

| エリ・バルトラ |

2005.12 ~2006.3 |

日本における女性とフォークアート | メキシコ |

| キャロリン・I・ソブリチャ |

2006.5 ~2006.7 |

日本におけるフィリピン移住女性労働者のリプロダクティブ・ヘルスの研究 |

フィリピン |

| ジュディ・ワイスマン |

2006.9~11 |

テクノロジーの社会的形成に関するジェンダー分析 | オーストラリア |

| ハイディ・ゴットフリート |

2007.1~3 |

移行期にある社会契約:ジェンダー・非正規雇用・規制 | アメリカ |

| 客員研究員名 | 赴任期間 | 研究課題 | 本務先国名※ |

|---|---|---|---|

| 菅野琴 | 2007.4~12 | 教育におけるジェンダー平等―ネパールEFA第5目標達成の経験から― | イタリア |

| 菅野琴 | 2008.5~2009.3 | 教育におけるジェンダー平等:EFA中期評価をジェンダーの視点で探る |

イタリア |

※赴任時

3. 研修・教育活動、研究交流

ジェンダー研究センター担当教員は、本学人間文化創成科学研究科博士前期課程ジェンダー社会科学専攻ならびに同研究科博士後期課程ジェンダー学際研究専攻などに所属して、大学院の教育、研究指導を行っています。

学部科目では、コア・クラスター「ジェンダー系」などを行っています。

また、国内外の客員研究員、日本学術振興会特別研究員、私学研修員および研究生の受け入れ、国内外の大学研究センターなどとの研究交流を行っています。

2008(平成20)年度 センター専任教員・客員教授担当科目

博士後期課程 ジェンダー学際研究専攻 ジェンダー論講座

| ジェンダー史論演習(通年) | 舘かおる |

|---|---|

| ジェンダー学際研究論文指導(通年) | 舘かおる |

| ジェンダー政治経済学演習(通年) | 足立眞理子 |

| ジェンダー学際研究論文指導(通年) | 足立眞理子 |

| 家族政策論(後期) | 申琪榮 |

博士前期課程 ジェンダー社会科学専攻 開発・ジェンダー論コース

| ジェンダー基礎論(前期) | 舘かおる |

|---|---|

| ジェンダー基礎論演習(後期) | 舘かおる |

| 開発・ジェンダー論特論(後期オムニバス) | 足立眞理子, 舘かおる, 申琪榮 |

| ジェンダー社会経済学(後期) | 足立眞理子 |

| ジェンダー社会経済学演習(後期) | 足立眞理子 |

| 比較ジェンダー開発論(前期) | 申琪榮 |

| 比較ジェンダー開発論演習(後期) | 申琪榮 |

学部

| 生活科学部 「ジェンダー論」(前期) | 舘かおる |

|---|---|

| グローバル化文化学総論Ⅱ(後期) | 足立眞理子 |

| 生活科学部「比較ジェンダー論」(後期) | 申琪榮 |

| グローバル文化学「国際ジェンダー論」(後期) | 申琪榮 |

4. 文献・資料の収集・整理

一般に、女性学、ジェンダー研究に関わる文献資料の収集を行っています。主な収集資料の分野は、研究プロジェクトに関係する文献資料、先駆的な女性自然科学者の文書および物品資料などです。

5. 情報の提供・出版物

ジェンダー研究センター年報『ジェンダー研究』,及び夜間セミナーの記録等として、シリーズ「国際ジェンダー研究」を編集・刊行し、広く研究成果を刊行する機会をもつよう留意しています。月例の研究会や公開シンポジウムも開催しています。